Peckinpah à la Hacienda Ciénaga Del Carmen.

Le tournage débuta le 25 mars 1968 au Mexique, dans les lieux suivants : Coahuila, Durango, El Pomeral, El Rincon del Montero, Torreón et Parras de la Fuente, où s’étaient déroulées de véritables batailles lors de la Révolution mexicaine. La ville d’« Agua Verde » fut filmée à la Hacienda Ciénaga Del Carmen, une hacienda en ruines dotée d’un aqueduc du XVIIIe siècle. Le lieu a depuis été rénové pour devenir une attraction touristique. 70 jours étaient prévus par la production pour tourner les 541 scènes décrites dans le scénario. Mais les producteurs étaient optimistes…

L’équipe de tournage logeait à Parras. Tous les jours, acteurs comme techniciens devaient faire un trajet inconfortable de 45 minutes, sur un chemin sableux en plein désert, pour rejoindre le lieu de tournage. Là, il n’y avait ni électricité ni eau courante, et régnait une chaleur infernale. Pour rendre l’endroit encore plus minéral, Peckinpah avait fait arracher la végétation, et filmait à travers des filtres dans les tons ocres.

Le tournage commença par la scène où les bandits retrouvent le vieux Sykes et se rendent compte que leur butin n’est constitué que de rondelles de fer. Les acteurs ne connaissaient pas leur texte, et, d’après William Holden, Peckinpah menaça de tous les renvoyer s’ils ne l’apprenaient pas dans les 20 minutes. Tous les acteurs, jeunes ou vieux, confirmés ou non, se mirent immédiatement au travail !

Ben Johnson, Warren Oates et les prostituées.

Pendant le tournage, Sam Peckinpah ne dérogea pas à sa réputation de réalisateur difficile en renvoyant 22 techniciens. Il provoqua la Warner en engageant de véritables prostituées mexicaines, payées avec l’argent de la production, pour la scène orgiaque où l’on peut voir les frères Gorch batifoler, ivres, dans une cuve à vin. Or, Peckinpah avait réellement saoulé Warren Oates et Ben Johnson avant de tourner cette séquence. Par la suite, Ben Johnson évoqua assez souvent, non sans une certaine gêne, ses déboires conjugaux à son retour au bercail !

Des accrochages eurent lieu entre les acteurs. D’après Alfonso Arau, William Holden et Ernest Borgnine se disputèrent avec Jaime Sánchez qui, sur le plateau, s’amusait de manière enfantine avec son pistolet. Les deux hommes, alcoolisés, le provoquèrent et voulaient le forcer à se servir d’une arme réellement chargée. Les véritables soldats mexicains engagés comme figurants par Peckinpah, prenant, entre latinos, la défense du jeune portoricain, menacèrent alors de faire feu sur les deux « gringos ». Les soldats, eux, étaient en effet réellement armés, ce qui calma aussitôt les esprits alcoolisés !

Robert Ryan et Ernest Borgnine menacèrent tour à tour de casser la figure à Sam Peckinpah lui-même : le premier parce que Peckinpah, lui certifiant que sa présence était indispensable, lui avait interdit de se déplacer et le fit patienter dix jours, maquillé et en costume, sans le faire figurer dans le moindre plan ; le second, parce qu’il ne supportait plus que sa voiture s’enlise dans la poussière du lieu de tournage. À William Holden qui admirait que Borgnine ait obtenu gain de cause, en l’occurrence deux arroseuses, celui-ci lui rétorqua : « j’ai juste dit la formule magique. »

Sam Peckinpah et William Holden.

Les acteurs principaux avaient sept costumes identiques, qui ont tous été détruits lors de la réalisation du film. Le réalisateur se retrouva à court de cartouches et de faux sang dès le premier jour de tournage, et vira donc aussi le gestionnaire du stock.

Le budget de départ prévoyait 63 figurants et 23 chevaux. Au total, 230 acteurs et figurants en costume, 56 chevaux et 239 armes ont été employés, et 90 000 cartouches à blanc ont été tirées pendant la bataille finale, plus que pendant toute la Révolution mexicaine d’après la Warner. Cette séquence nécessita 12 jours de travail à elle seule, faisant passer la durée du tournage à 81 jours. Comme Peckinpah ne disposait pas d’un nombre suffisant de figurants, les uniformes des « tués » étaient rapiécés au fur et à mesure, et les acteurs retournaient « mourir » plusieurs fois devant la caméra. Les cascadeurs américains déguisés en soldats mexicains effectuaient les cascades les plus dangereuses. En revanche, toutes les « troupes » impliquées dans la fusillade finale au siège de Mapache étaient les fameux soldats mexicains, mentionnés plus haut, qui, d’après Ernest Borgnine, commencèrent la scène en tirant effectivement à balles réelles, car personne ne leur avait dit de tirer à blanc !

Warren Oates avant l’accident de train.

La scène du train fut tournée en une seule journée. Peckinpah insista pour que William Holden conduise lui-même la locomotive. Holden, n’ayant jamais conduit de train de sa vie, ne freina pas à temps et heurta le wagon, garé plus loin, sur lequel était posé le matériel de tournage et les générateurs d’électricité. Par miracle, rien n’explosa, personne ne fut blessé, et Warren Oates, assis à l’avant de la locomotive pour les besoins d’une scène, en fut quitte pour une belle frayeur…

La dernière scène à être tournée, après 81 jours de travail, fut l’explosion du pont, sur la rivière Nazas (qui dans le film représente le Rio Bravo). Le pont truqué comportait une trappe basculante destinée à précipiter les cavaliers dans une rivière profonde de 6 mètres, au courant violent. La destruction de l’édifice a été filmée en une seule prise, le 30 juin 1968 à 13 h 55. Le technicien chargé des explosifs était un débutant, Peckinpah ayant, à son habitude, renvoyé l’artificier chevronné. Une des six caméras fut perdue dans l’eau lors de l’explosion. La séquence n’employait ni maquettes ni miniatures. Les cascadeurs, rembourrés, portaient seulement des casques sous leurs chapeaux de cow-boy, pour les protéger des ruades des chevaux qui nageaient frénétiquement vers la rive. Un des cascadeurs remercia Peckinpah pour la conception de la cascade la plus grandiose à laquelle il n’avait jamais pris part ; un autre, Bill Hart, assommé par le choc, le maudit et quitta le plateau. Selon Bill Hart, un des chevaux se noya. La production et Peckinpah assurèrent, eux, n’avoir subi aucune perte pendant le tournage, ni humaine ni animale, ce qui, rétrospectivement, semble un véritable miracle !

Cet article, revu et corrigé, est tiré de celui que j’ai publié sur Wikipedia.

Références :

- Alfonso Arau, interview dans The Village Voice, 1995

- François Causse, Sam Peckinpah, la violence du crépuscule, Dreamland, 2001

- Collectif, Feux croisés – Le cinéma américain vu par ses auteurs (1946-1997), Actes Sud Beaux Arts / Institut Lumière, 1997

- Documentaire L’Ouest selon Sam Peckinpah : l’héritage d’un hors-la-loi à Hollywood (témoignage de Ben Johnson)

- Paul Seydor, The Wild Bunch: An Album in Montage (32 min 23 s), 1996

- David Weddle, If they move…Kill’em ! The Life and Times of Sam Peckinpah, Grove Press, 1994

Magnifique, bouleversant, féroce… Voilà quelques-uns des adjectifs, convenus, certes, qui me sont venus à la vision de « Au revoir là-haut », d’Albert Dupontel. Avec un budget excessivement réduit (à peine 5 millions d’euros, une paille en termes cinématographiques), il a signé une œuvre « d’époque », esthétiquement soignée jusqu’au moindre détail, sans l’odeur de naphtaline inhérente au genre. La réalisation est fluide, l’immersion totale, les personnages denses, humains, touchants ou salauds. Avec son regard noir habité, Dupontel lui-même campe Albert Maillard, brave soldat rescapé de l’enfer des tranchées (puissamment évoquées à l’écran dans des séquences cauchemardesques). Maillard, redevable à vie, s’est mis en tête de soutenir coûte que coûte Édouard Péricourt, dessinateur et créateur de génie, renégat d’une riche famille parisienne, qui a été atrocement blessé au visage en voulant lui porter secours…

Magnifique, bouleversant, féroce… Voilà quelques-uns des adjectifs, convenus, certes, qui me sont venus à la vision de « Au revoir là-haut », d’Albert Dupontel. Avec un budget excessivement réduit (à peine 5 millions d’euros, une paille en termes cinématographiques), il a signé une œuvre « d’époque », esthétiquement soignée jusqu’au moindre détail, sans l’odeur de naphtaline inhérente au genre. La réalisation est fluide, l’immersion totale, les personnages denses, humains, touchants ou salauds. Avec son regard noir habité, Dupontel lui-même campe Albert Maillard, brave soldat rescapé de l’enfer des tranchées (puissamment évoquées à l’écran dans des séquences cauchemardesques). Maillard, redevable à vie, s’est mis en tête de soutenir coûte que coûte Édouard Péricourt, dessinateur et créateur de génie, renégat d’une riche famille parisienne, qui a été atrocement blessé au visage en voulant lui porter secours…

30 ans après la disparition de Sam Peckinpah, si contesté et décrié de son vivant, une reconnaissance quelque peu tardive voit son travail salué par de nombreuses rétrospectives.

30 ans après la disparition de Sam Peckinpah, si contesté et décrié de son vivant, une reconnaissance quelque peu tardive voit son travail salué par de nombreuses rétrospectives.

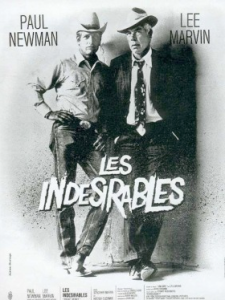

A l’époque contemporaine, Jim Kane (Paul Newman), un cow-boy assez naïf, accepte de se rendre au Mexique pour le compte de Bill Garrett (Strother Martin), afin d’acheter des bovins de rodéo. Leonard (Lee Marvin), ami de Jim, tente de l’initier aux us et coutumes du pays.

A l’époque contemporaine, Jim Kane (Paul Newman), un cow-boy assez naïf, accepte de se rendre au Mexique pour le compte de Bill Garrett (Strother Martin), afin d’acheter des bovins de rodéo. Leonard (Lee Marvin), ami de Jim, tente de l’initier aux us et coutumes du pays.